当全球水安全与数字革命交汇,河海大学以水利+新工科范式重构学科生态,在人工智能、大数据、新型材料、新能源、智能制造等前沿领域实现突破性融合,河海人以新工科引擎驱动水利现代化,为全球水治理贡献中国智慧。即日起,我们将推出系列文章,全面报道学校在

面对数字经济与产业变革的深度融合,河海大学以服务国家战略需求为导向,依托深厚的工科积淀,积极构建“学科交叉-科研攻关-产教融合”三位一体的智能制造创新体系。从智能制造工程专业的成功获批,到水下机器人等核心技术突破,再到水工程智能建造与运维装备创新服务平台的获批建设,学校正通过多维度布局,书写智能制造高质量发展的“河海方案”。

在教育部2021年度普通高等学校本科专业备案和审批中,河海大学申报的智能制造工程专业成功获批。这是学校面向国家战略需求和产业发展趋势,依托机电工程学院机械工程学科,紧密结合水利工程、环境科学与工程等优势学科特色,以及机械设计与制造、物联网、人工智能、大数据、云计算等深厚办学积淀而设立的又一新工科专业。

河海大学机械工程学科肇始于1986年,由时任校长左东启在常州推动设立河海大学机械学院机械工程系,并于1995年正式成立机电工程学院。多年来,学院以机械工程学科为核心,紧密结合国家重大战略和行业需求,形成了水利机械特色鲜明的人才培养与科研体系,为进一步在智能优化调度、工业大数据、机器学习等前沿领域开疆拓土奠定了坚实基础。

“2024年,学院获批机械工程一级学科博士学位授权点,以机器人、智能制造、水利机械为重点研究方向。此外,我们还拥有2个国家级教学平台、3个省部级科研平台、2个重点行业服务平台、5个常州市重点实验室等,能够为促进基础学科、应用学科交叉融合,构建面向智能制造技术多元融合的创新人才培养体系提供有力支撑。”机电工程学院院长丁坤教授说道。

围绕国家和江苏省在先进制造、智慧农业和水利工程建设等方面的重大战略需求,江苏省高校特种机器人技术实验室面向多灾种驱动作用下的探测与救援、大坝/桩基等构筑物的探测与修复等领域,研究了非线性机电控制理论、自主导航和机器视觉等技术,重点解决了精密机电装备与机器人智能控制、水工构筑物探测与修复等共性问题,在高端数控伺服非线性控制、共融机器人双臂协作、多源异构传感器融合水下机器人自主导航、构筑物缺陷检测等方面具有特色,在轨迹规划与控制、大坝缺陷检测领域具有重要影响,既是河海智能制造实践的生动写照,也为江苏智能制造技术的发展提供原动力。

目前,学校水工程智能建造与运维装备创新服务平台已获批国家第一批次“两重两新”重大项目,成为学校以学科交叉促进科研能力提升的重要阵地。“项目瞄准‘智能制造’和‘智能建造’方向未来技术,将针对水工程建造与运维在智能感知、人机协同、材料结构一体化等方面的重大需求,进行研发-设计-构件-制造全周期技术服务,服务国家战略,支撑地方经济,加快人才培养。”项目牵头负责人、未来技术学院周一一教授介绍道。

在日前召开的第二十届水利先进技术推介会中,河海大学水利科技创新成果推介活动交流专场进行了人工智能、智能装备等项目最新路演。机电工程学院魏长赟副教授推介的“面向狭小作业空间的水下智能疏浚机器人研发”项目,主要解决桥隧、涵洞、市政管网箱涵以及储油储粮罐体等狭窄、复杂、危险环境下的清淤难题。项目依托疏浚技术教育部工程研究中心,团队先后被评为“江苏省工人先锋号”“首批全国高校黄大年式教师团队”,成果获得中国水运建设行业协会科学技术特等奖等4项,1项成果入选中国疏浚行业“新世纪以来十大创新科技成果。

近年来,学校围绕“中国制造2025”和“新一代人工智能发展规划”,在增材制造、复合材料制备、智能物联制造等领域开展了系列研究,并提供科技支撑、成果转化和公共科技服务。“智能制造系统技术的内涵,是智能产品+智能工厂+智能生产三者的有机结合,工业物联网实现OT与IT融合,使得制造性能大幅度提升成为可能。”河海大学智能制造研究所所长顾文斌介绍道。

智能制造研究所以先进控制理论、人工智能、智能优化调度、机器学习、数字孪生、物联网、微纳制造等技术为特色,近5年来承担国家自然科学基金、国际合作重点项目、教育部科学技术研究重点项目、省自然科学基金等纵向课题50余项,企业横向课题100余项,并获省部级以上奖项多项。发表SCI/EI论文160余篇,授权发明专利97项,20余项成果转化实现产业落地,有效支撑技术创新,形成基础研究到产业应用的的创新闭环。

团队还针对智能制造系统设计运行关键理论技术体系开展了系列研究,在基于数据驱动的多智能体实时决策技术、数字孪生技术应用、复杂制造系统生产异常智能分析技术等方面取得进展,成果应用于中盐金坛、立讯精密等公司,获得江苏省高校科技成果二等奖1项。

在第六届机器人与智能制造技术国际会议上,20余位专家与200余名学者齐聚常州校区,共同探讨机器人、智能制造技术领域的最新研究成果。“这是学院依托学科专业优势,连续六届发起并主办此会议,通过深度对接工业机器人、高端数控机床、工业互联网平台等区域优势领域,搭建产学研深度融合的国际化平台,致力于推动制造过程数字化、装备智能化、服务网络化的系统性突破。”机电工程学院副院长苑明海副教授介绍道。

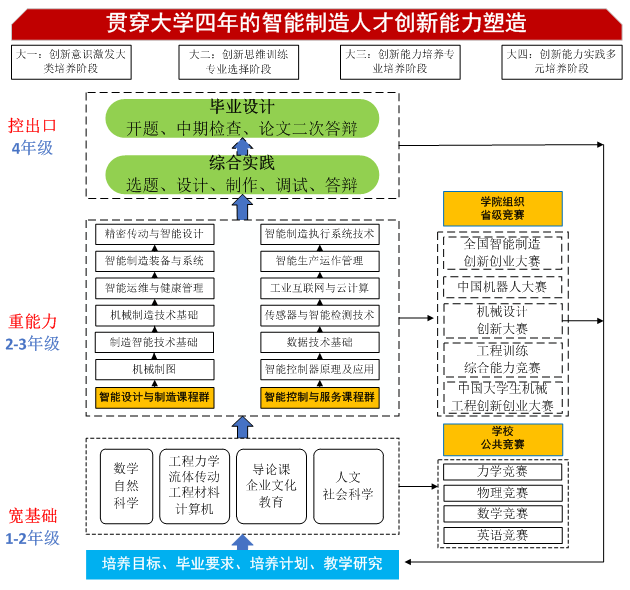

在新工科背景下,学校积极打破传统学科之间的壁垒,基于OBE教育理念,引入CDIO教学模式,1-2年级按照“筑理工基础、强人文素养、建系统思维”的设计思路,构建深度融合的大类学科基础平台课程;3-4年级按照“重个性发展、强学科交叉、促学研融合、拓校企联合”培养模式,构建贯穿大学四年的基于OBE/CDIO的智能制造创新人才培养体系。

在2025江苏省大学生工程实践与创新能力大赛上,我校学子分别在“智能+赛道”“新能源赛道”“虚拟仿真赛道”三个组别中获得特等奖1项、一等奖1项、二等奖6项。近三年,学院聘用企业导师30余人,200余位学生参与“卓越计划”,获国家、省级竞赛奖360余项、授权发明专利30余项。这都是校企实践协同育人、推动学生工程实践与创新能力提升的有力说明。

2024年首批招生的智能制造工程(未来技术班),是我校实施“新工科”教育项目制改革的试点专业,专业师资队伍由“十三五”江苏省“双创计划”团队和“十四五”江苏省“高层次战略科学家”团队组成,面向“智能制造”和“智能建造”方向,重点开展未来结构设计和机器人建造方向的未来技术探索。同时,作为学校项目制人才培养特区,其专业建设已被纳入常州地方政府“龙城科创学院”新工科人才培育项目,政府设有专项经费用于学生国际交流和实践实训,助力推进“一地一校一平台一园区”的产业创新模式构建。

“我们专业是以项目制为基础,老师们不仅将企业的实际案例引入课程体系,还将其拆分为项目命题。我和同学们可以通过自主探索、小组协作等学习方式,依托项目进一步孵化创新创业项目、申请专利、参加创新类学科竞赛等,并将相关成果运用到解决企业实际问题中。”智能制造工程(未来技术班)专业2024级本科生刘一凡说道。

2023年10月,学校成立未来技术学院,瞄准土木水利、智能制造行业未来10-15年的前沿性、革命性、颠覆性技术,开展学科交叉融合和科学研究,打造智能制造、智能机器人、智慧水利等方向前沿技术科技资源共享服务平台,探索形成满足未来技术发展需要的创新创业人才培养体系。

当前,澳大利亚工程院院士、河海大学未来技术学院名誉院长谢亿民教授已正式入职,并牵头筹建“结构优化设计与智能制造研究中心”,该中心将依托其在结构优化领域国际领先研究成果,重点开展智能设计算法与先进制造技术的深度融合研究,为河海大学智能制造学科发展构建新的理论体系和技术路径。

站在新一轮科技革命与教育变革的交汇点,河海大学将持续深化智能制造领域的创新探索,推进人工智能技术与工程机械智能设计、制造、控制等领域应用的深度融合,加快智能制造方向人才培养,为实施制造强国战略积聚新动能。